Концепции использовании технологий стерео визуализаций в преподавании физики

В отношении средств создания объемных изображений была использован общий подход к использованию новых возможностей мультимедиа, информационных и телекоммуникационных в образовании, сформулированный еще в 1999 году и состоящий в признании целесообразности применения новых технологий лишь в тех случаях, когда они дают неоспоримые преимущества по сравнению с традиционными формами обучения. Этот же принцип был распространен на случай принятия решений относительно целесообразности применении стереоскопических демонстраций вместо традиционных 3D – визуализаций на плоском экране.

В подавляющем большинстве случаев двумерных («плоские») 3D изображения, изготавливаемые с помощью традиционной фото и видеотехники, и виртуальные 3D – сцены, получаемые в среде 3ds-Max, ряде моделирующих программ и т.д., дают вполне адекватное и полное представление о трехмерной структуре объектов и их совокупностей («сценах»). В таких случаях использование технологий создании стерео изображений вряд ли оправдано: необходимость использования очков и неизбежные сопоставления трехмерных изображений с привычными двумерными скорее отвлекают аудиторию от основных задач, решаемых с помощью обучающих визуализаций.

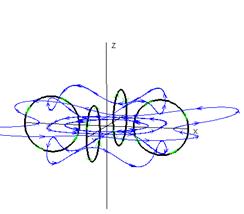

Ситуации заметно меняется при переходе к сложным существенно трехмерным сценам. В случае затруднений их адекватного восприятия по аксонометрической проекции существенную помощь, как правило, оказывает возможность вращения сцены относительно наблюдателя. Именно с этой целью во все создаваемые нами виртуальные интерактивные модели физических систем была введена возможность вращений сцены вокруг каждой из трех координатных осей. Так, например, дл получении правильного представлении о магнитном поле «плохой» тороидальной катушки, содержащей малое число витков, весьма желательно посмотреть на нее, как минимум, с двух направлений (рис.2).

Рис. 2. Представление о конфигурации пол плохой тороидальной катушки по его аксонометрической проекции можно получить, только посмотрев на системы с «разных сторон»

Аналогичные сложности возникают во многих достаточно сложных демонстрациях: «Движение гироскопа с вращающейся точкой подвеса», «Движение заряженной частицы в не ортогональных друг другу постоянных электрическом и магнитном полях», «Удержание плазмы в тороидальном магнитном поле», «Магнитный диполь у поверхности сверхпроводника», «Электрон в поле магнитного монополя», «Астигматизм», «Опыт Ньютона по демонстрации дисперсии показателя преломления». Например, в последней демонстрации из приведенного списка (постоянно используемой для объяснения аудитории идеи реально показываемого сравнительно простого демонстрационного эксперимента) правильное понимание всей аудиторией пространственного хода лучей достигается лишь после нескольких вращений сцены относительно всех трех координатных осей, сопровождаемых комментариями преподавателя (рис. 3).

Перечисленные ситуации кажутся весьма перспективными с точки зрения апробации использования их стереоскопических визуализаций с целью достижения более полного и адекватного восприятия обучаемыми физики и геометрии изучаемых явлений.

Рис. 3. Ход лучей в скрещенных призмах при демонстрации дисперсии показателя преломления

Материалы по педагогике:

Проектное обоснование

программы « Мир сказок »

Программа «Мир сказок» была разработана и апробирована в керамической студии гимназии № 6 г. Солнечногорска. Керамика является одним из традиционных видов декоративно-прикладного искусства с глубокими национальными корнями, формирующих эстетический и этический вкус ребенка, а также развивающих чувс ...

Виды, механизмы готовности ребенка к школе

Рассмотрим некоторые виды готовности к школьному обучению: 1) Личностная готовность к школьному обучению. Формирование внутренней позиции школьника. Чтобы ребенок успешно учился он, прежде всего, должен стремиться к новой школьной жизни, к "серьезным" занятиям, "ответственным" п ...

Школа диалога культур В.С. Библера

Научно-педагогический эксперимент школы диалога культур основывается на ряде психологических и собственно педагогических предположений. Первые касаются трактовки психологии учащегося и ее учета при разработке программ и проведении занятий. Вторые - организации учебных ситуаций. Психологическое разв ...

Разделы

- Главная

- Развитие познавательных интересов на уроках

- Образование как ценность

- Информатизация образования

- Образование как система и процесс

- Методологические основы педагогики

- Нравственно-этическое воспитание детей

- Образование: теория и практика

- Карта сайта

- Контакты